Mircea Eliade conjetura que el hombre adora a la piedra, desde el principio de los tiempos, porque encuentra en su persistencia el indicio de lo eterno y porque nada es más noble y aterrador “que un bloque de granito audazmente erguido”.

Federico Carbia indaga en ese poder. ¿Acaso puede escapar a esta pulsión, fatal y bella, el artista que se levanta todos los días al pie del cerro que hasta 1912 estuvo coronado por una roca mítica?

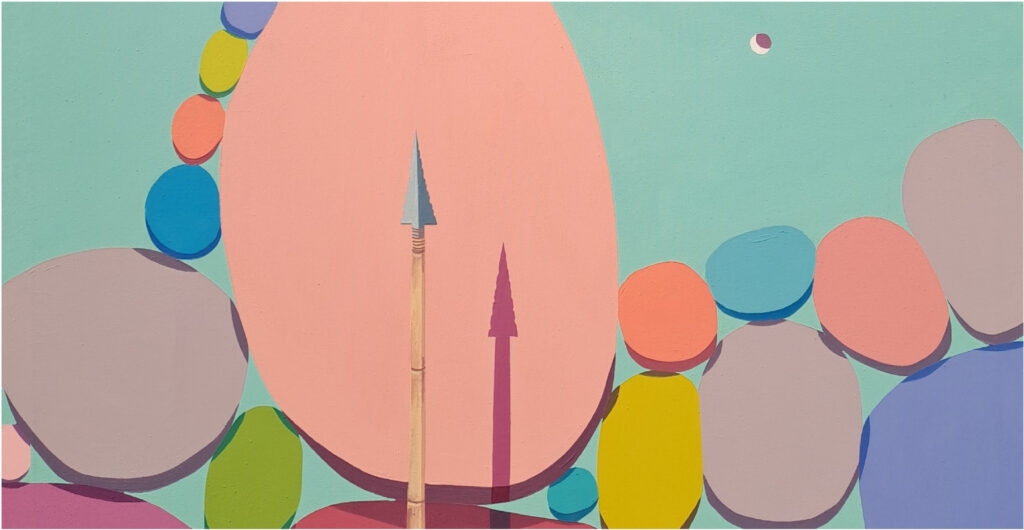

“Piedras de poder” es parte de una serie mayor llamada “Entorno”. En ambos casos, Carbia dialoga con los paisajes que encuentra -y que le encuentran- a diario: la roca aventada y el arroyo, el verde aterciopelado que lo bordea y el pastizal duro que cubre la ladera.

También están allí el lucero del alba, la claridad oblicua que le añade tonalidades al granito y el ave de paso que perfora el cielo. El sol y la luna abrazados como en una alegoría alquímica.

Y en este diálogo con el entorno, Carbia se encuentra con la historia de los pueblos indómitos que nos precedieron. Indaga en sus herramientas de trabajo, en sus armas y en sus corrales de piedra. También en sus espacios rituales que fueron puentes hacia divinidades.

De esa época y de esa lengua hemos heredado también la bella metáfora que encierra el lugar que nos prohija: Tandil, el lugar de la piedra que late.

Hay en las composiciones de Carbia algo de molecular. Una estructura que pone en evidencia eso que no se ve, pero que determina la superficie y que suele llamarse “esencia”. Eso que Mircea Eliade vinculaba a lo inmutable y, por lo tanto, centro de atracción y devoción para el hombre pasajero.

Estamos ante el cuaderno de apuntes de un explorador; el artista con sus hallazgos y sus teorías; versiones de un mundo lítico que subyace en cada uno de nosotros.

Estamos también ante los fotogramas de lo que se desvanece y renace ritualmente; un poder que nos inquieta cada vez que nos acercamos a su dominio: el mítico imperio de la piedra.

Juan Perone

0 Comentarios

Dejá el primer comentario en esta publicación.